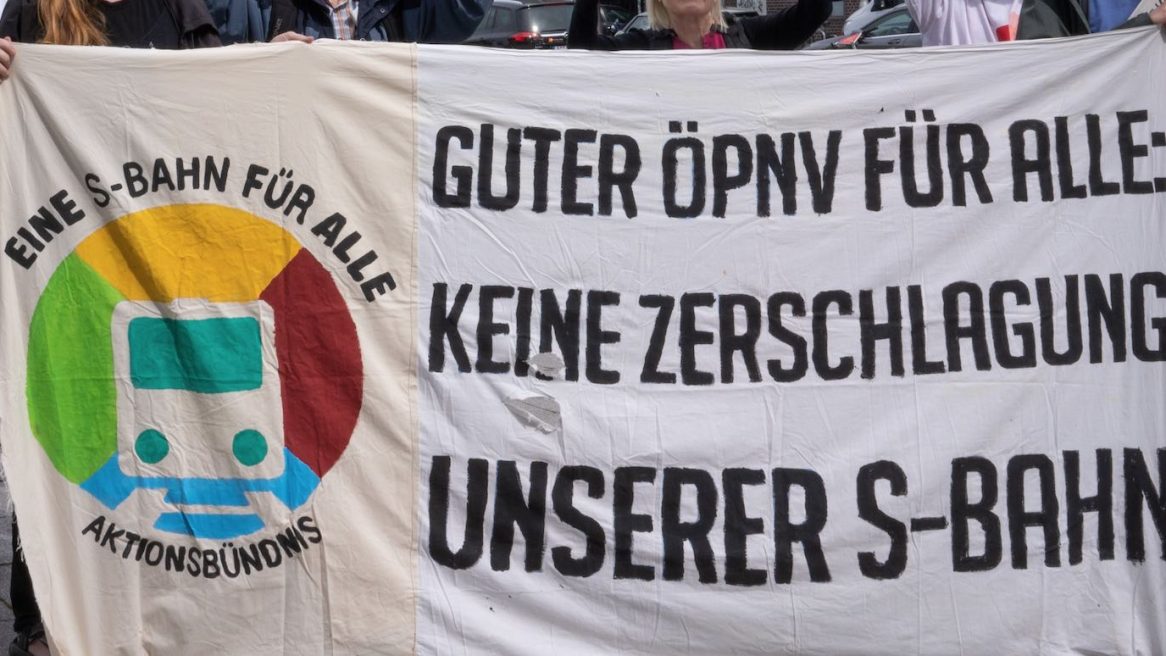

Kostenexplosion bei S-Bahn: Bündnisse fordern sofortigen Stopp der Ausschreibung

Pressemitteilung: Die Bündnisse Bahn für Alle, Eine S-Bahn für Alle sowie das Netzwerk Gemeingut in BürgerInnenhand fordern vom Senat den sofortigen Abbruch der S-Bahn-Ausschreibung. Die eklatante Kostenexplosion gefährdet die Entwicklung des ökologischen Verkehrsträgers. Die Länder Berlin und Brandenburg sollten die S-Bahn stattdessen in übernehmen und selber betreiben.